摘要:俯瞰水坡巷。水坡巷入口。水坡巷一角。唐代古井。许多人曾前往潼关县城,满怀期待地去见识中国历史上声名赫赫的巍巍雄关,但最终却无功而返。其实,现在的潼关县城,是新中国成立以后才建设起来的一座年轻城市,被人们称为新潼关。只有前往位于秦东镇的老潼关...

俯瞰水坡巷。

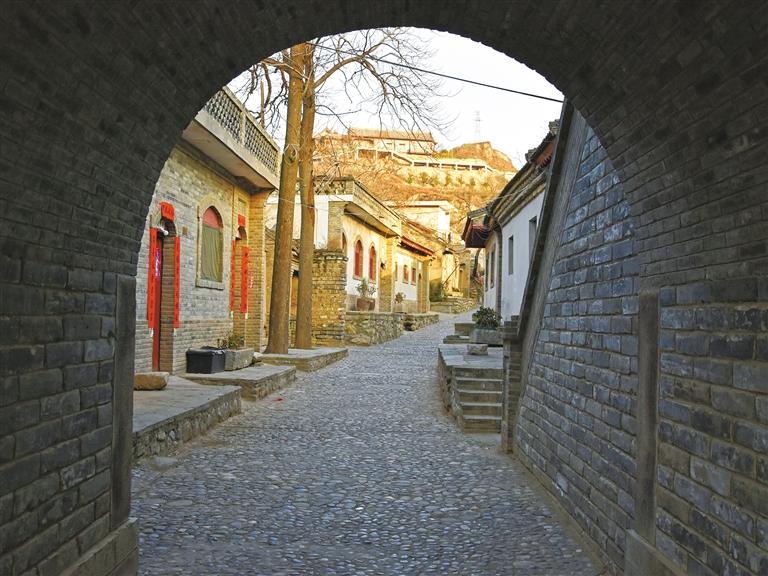

水坡巷入口。

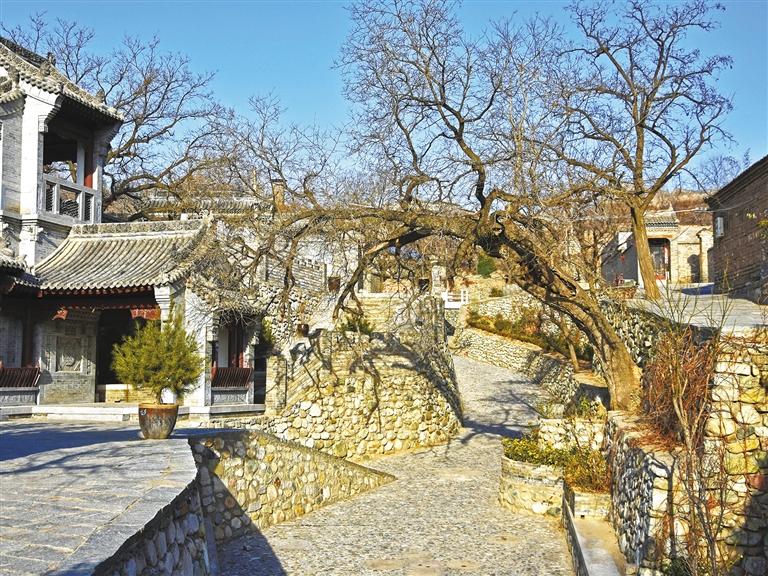

水坡巷一角。

唐代古井。

许多人曾前往潼关县城,满怀期待地去见识中国历史上声名赫赫的巍巍雄关,但最终却无功而返。

其实,现在的潼关县城,是新中国成立以后才建设起来的一座年轻城市,被人们称为新潼关。只有前往位于秦东镇的老潼关,才能触摸到潼关历史的厚重与沧桑。

辉煌 被誉为“天下第一城”

浩浩荡荡的黄河之水,挟着冲出壶口与跳过龙门的余威,从黄土高原冲泻而下,在接纳渭河与北洛河之后,拐了一个近乎90度的弯,自西向东奔流入海。潼关就位于这个拐弯处。

潼关很早就体现出它特有的军事战略地理价值。《左传》记载:“晋侯使詹嘉处瑕,以守桃林之塞。”有学者认为“桃林之塞”就是潼关最早的名称。东汉以来,潼关两度迁徙,三地建城。唐天授二年(公元691年),潼关从塬上北迁到塬下,靠近黄河建设关楼,也就是今日老潼关所在的地方。

之后,宋、元、明、清各代均进行了不同程度的修葺、加固,使得老潼关的规模不断扩大。清代康熙皇帝赞誉老潼关为“天下第一城”,乾隆皇帝则在老潼关的金陡关横额上御书“第一关”。当地还有这样一首童谣形容老潼关:“潼关城,两头尖,北靠黄河南靠山。蝎子山、凤凰山,麒麟送子砚台山。五里暗门不见天,西走十里脚不干。上到城墙转一圈,始识天下第一关。”

独特的地理位置也造就了老潼关商业的繁盛。四方百姓在此乘船渡河,北上山西,由此西去关中,东达河南,南下商洛,探亲访友,互通有无。自唐代以来,老潼关逐渐成为以煤炭、木材和农副产品为主要货物的集散地中心。据记载,在清代,老潼关内,育贤街、帅府街、四牌坊街、下南门街、西关大街等50多条街巷纵横交错。

清末以后,老潼关的街道逐渐更换了名称,街道的划界也发生了变化。潼关县文旅局旅游股股长张辉介绍,当时老潼关主要有东西南北4条大街。东大街,街内有财神庙、城隍庙等庙宇,有煤炭店、瓷器店等杂货店;西大街,南北两边铺面房和民居相互交错,著名的第一巷位于此;北大街,街道东边有郑家巷、西边有李家巷,全是居民区,街内还有车马店、草料店;南大街,街内有水坡巷、水关头巷、书院巷等巷道,也有丝线铺、铁匠铺等商店……

第一巷是老潼关最著名的巷道。“进了西城门,沿着西大街往东不远处就是第一巷,巷道南北长约400米、宽约8米,全部用鹅卵石铺成。第一巷是老潼关的商业网点之一,非常繁华。我曾问过我父亲,有第一巷,那应该还有第二巷。父亲说没有,第一巷独一无二。”出生于第一巷的张翔庆回忆道,“第一巷也是当时名人贤达居住的地方,有许多深宅大院,当时有名的巨商王凤山就居住于此。此外,20世纪初,第一巷走出了3个到北京上大学的学生,可以说是老潼关莫大的荣耀!”

消失 仅留存一条水坡巷

昔日繁华盛景成过往,如今,老潼关的大部分街巷已消失不见。

20世纪50年代,因修建三门峡水库,处于渭河下游的老潼关被划入淹没区,整个县城南迁至10公里外的吴村。当时正是经济困难时期,新潼关县城里建筑材料短缺,群众只得拆掉城墙、关楼。承载着老潼关厚重历史的城砖,被不断地运往新县城,垒成了院墙,埋进了房基。

唯有老潼关南门附近一条800余米的水坡巷留存下来。它北依砚台山,南靠麒麟山,地势较高,不在当时设定的水位线下,因此得以完整地留存至今。

穿过窄窄的门洞,可见一条鹅卵石铺就的街巷,顺着山坡的倾斜度,蜿蜒曲折自西向东延伸。巷道名为“水坡”,但放眼望去,未见有水流痕迹。“这条道就是大水冲刷出来的。以前每逢大雨,水就流下来了。有时半夜醒来,也能听见‘哗哗’的水声。”初春午后,坐在门墩上晒着太阳的张迺民说。72岁的他自小生活在这条巷道里,还曾听父辈说起,水坡巷以前有个可怕的名字,叫血坡巷。当年李自成从南门攻破潼关,屠城三天,巷道里边流淌的都是血。后来人们嫌不吉利,改名叫水坡巷。“这条巷道是老潼关南大街的第一条巷道,也是当时的官道。古代军队的调防、物资的运送以及女娲山上上寨子村村民上下山,都要从这条道经过。”张辉补充道。

巷道两侧,院落古朴,均面巷而建,鳞次栉比。房屋大多很老,一块块墙砖,都完全消磨了棱角,木门上斑驳的“皱纹”诉说着沧桑。张辉介绍,水坡巷的建筑多建于明清时期,水坡巷当时多为达官、商贾聚集之地,也有在潼关的屯兵将领居住于此,所以如今水坡巷中的居民,多为兵将及官宦人家后裔。

水坡巷7号沈氏民宅是一座从明代留存至今完整的四合院。房屋坐南朝北,是由倒座、过厅、东西厢房和正房组成的两进院落,四周再围以高墙形成四合,其中东西厢房是关中特有的厦子房。此外,宅院的门楣、窗横、墙面等都有精美的以人物、动物和植物为题材的雕刻,颇能显现房屋主人的身份地位及独特的审美理念。“康有为在戊戌变法失败后,曾短暂居住于此,据说他还留下一幅‘龙飞凤舞,风到月来’的字,想要表达顺其自然的心境。”张辉说。

沈氏民宅门前有一棵古槐树,树冠凌空横跨巷道,被称为“龙槐”,传说是乾隆皇帝亲手所栽。跟乾隆有关系的还有水坡巷内的一口唐代古井。当时乾隆来到潼关,口渴难耐,就在此饮水解渴,饮后称赞“真乃灵水也,清冽甘甜”。如今,水坡巷内家家户户都通了自来水,但还是有不少老人喜欢喝古井里的水。“这井水泡出来的茶,香得很!”张迺民说。

水坡巷内还有许多跟潼关保卫战有关的遗迹。为躲避日军设在山西风陵渡一带的大炮轰炸,彼时老潼关县城的一些政府机关相继迁入夹在砚台山和麒麟山之间的水坡巷。张迺民说:“听我父亲说,我家门口原来有一座碉堡。东边已经坍塌的赵家老宅是当时抗战团部的驻地,老宅对面则是当时的潼关县政府。”

沿着水坡巷慢慢走一遭,仿佛经历了一趟极致的穿越时空的旅程。相比国内许多古城老街,水坡巷是一条完全没有商业气息的巷道,许多老房子挂着大锁,已是人去屋空。“老潼关拆迁前,巷道里有两三千人,现在只剩下100多位上了年纪的人,年轻人都出去了。”张迺民说,不过这两年水坡巷渐渐有了新变化。

开发 老潼关焕发新活力

潼关旅游发展的核心在老潼关,希望也在老潼关。这已经成为潼关人的共识。

早在2007年,潼关县委、县政府就委托西安建筑科技大学编制《潼关故城遗址保护规划》,并邀请有关专家学者进行评审。2013年,潼关县与华山管理委员会签署《潼关华山——黄河旅游精品区建设战略合作协议》,计划建设包括黄河文化广场、古城景区、岳渎阁等12个旅游文化项目。

2014年,潼关县政府召开潼关历史文化名城保护规划评审会,进一步明确了老潼关保护和开发的重点:保护潼关古城内外的“双山双水”格局和“四街五十二巷”的古城街巷格局,保护水坡巷历史文化街区、十二连城等历史真实载体与历史环境,保护潼关古战船、潼关背芯子等非物质文化遗产生存的历史环境及其物质载体。“潼关旅游发展方向主要有3条,其中最重要的一条就是以潼关古城景区建设和民俗文化展示为核心的古城文化游。如今,‘一城三园一街’和‘十里画廊、慢游潼关’两大主题景区的布局已经全面铺展开来。”张辉说。

针对水坡巷作为老潼关现存的唯一历史文化街区的现状,潼关县特地邀请由著名古建筑保护专家阮仪三领衔的上海同济城市规划设计研究院团队,编制完成《潼关县水坡巷历史文化街区保护规划》。“这份规划明确了水坡巷的独特价值:水坡巷排水明渠两侧形成独特的步行空间,两条街道与河道之间形成‘一河两街’的水街格局,是一条在关中地区乃至我国北方地区都十分罕见的具有山地特征的水街。”张辉介绍,“规划同时对水坡巷的现状进行了评述:水坡巷众多传统关中民居院落目前非常破败,有的民居建筑甚至岌岌可危,必须进行保护。”

“目前对于水坡巷的保护和利用,在有限的资金范围内,我们完全按照《潼关县水坡巷历史文化街区保护规划》来实施,坚持‘保护为主、抢救第一、合理利用、传承发展’的方针。”张辉说,近年来,潼关县投资3000多万元,对水坡巷进行房屋立面改造、居住环境提升,并适度发展文化旅游。

2019年,水坡巷入选“陕西省第一批历史文化街区”名单。张辉说:“水坡巷内还留存了许多老潼关的石碑、石刻,包括乾隆御笔‘潼关’石碑。将来我们计划在水坡巷内打造一个收藏老潼关物件的民俗博物馆,吸引更多的游客走进水坡巷,品味老潼关。”(记者 田锡超文/图)

记者手记

打破区域壁垒 实现整体开发

潼关在中国古代战争史上的独特地位,得益于其得天独厚的地理优势。不过,潼关之险,不是险在一山一处,而是险在漫长崎岖的崤函古道。高峻的秦岭和壮阔的黄河,造就了一条从陕西潼关至河南新安长达200多公里的狭窄通道。

自古以来,崤函古道都作为一个整体发挥着功能,其蕴含的历史文化也是一个整体,是黄河文化的重要组成部分。崤函古道上有潼关古城东山景区、函谷关历史文化旅游景区、崤函古道石壕段等诸多体现古代战争文化、关隘文化的旅游景点,有杜甫“三吏”《潼关吏》《石壕吏》《新安吏》等描绘战争苦痛的诗词文章,有假道伐虢、秦晋崤之战等展现战争内容的历史经典故事……

目前,潼关努力向西发展,融入大华山旅游圈。但潼关西边的县(市、区)并没有与潼关相一致的古代战争文化、关隘文化等文化元素。若往东看,将崤函古道上各地的历史文化点串联起来,整合各类旅游资源,联合发力,统筹开展整体形象宣传,对于打造崤函古道旅游品牌将起到事半功倍的效果。不过,崤函古道涉及陕西省渭南市潼关县,河南省三门峡市、洛阳市等地,不属于同一行政区划。所以,打破县与县、市与市以及省与省之间的壁垒,使崤函古道作为一个整体来发挥文化功能,对于老潼关的开发而言,是十分重要的。(田锡超)